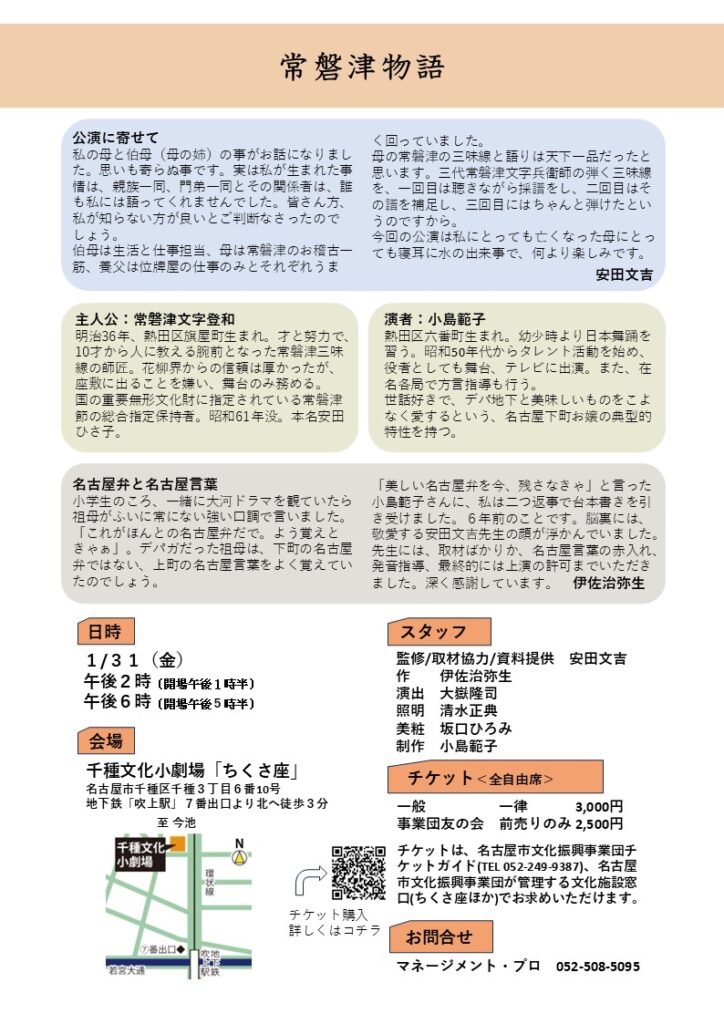

名古屋弁に2種類あることをご存じですか? ひとつは某有名タレントさんが「えびふりゃぁ」「みゃぁみゃぁ」として全国区にしてくれた、下町の名古屋弁。もうひとつは、京ことばのイントネーションで話され、語尾に「なも」「えも」がつくことの多い、猫語ではない、上町(上流)の名古屋言葉。

この一人芝居は、響きが美しいとされる名古屋言葉を残す目的で、企画されました。

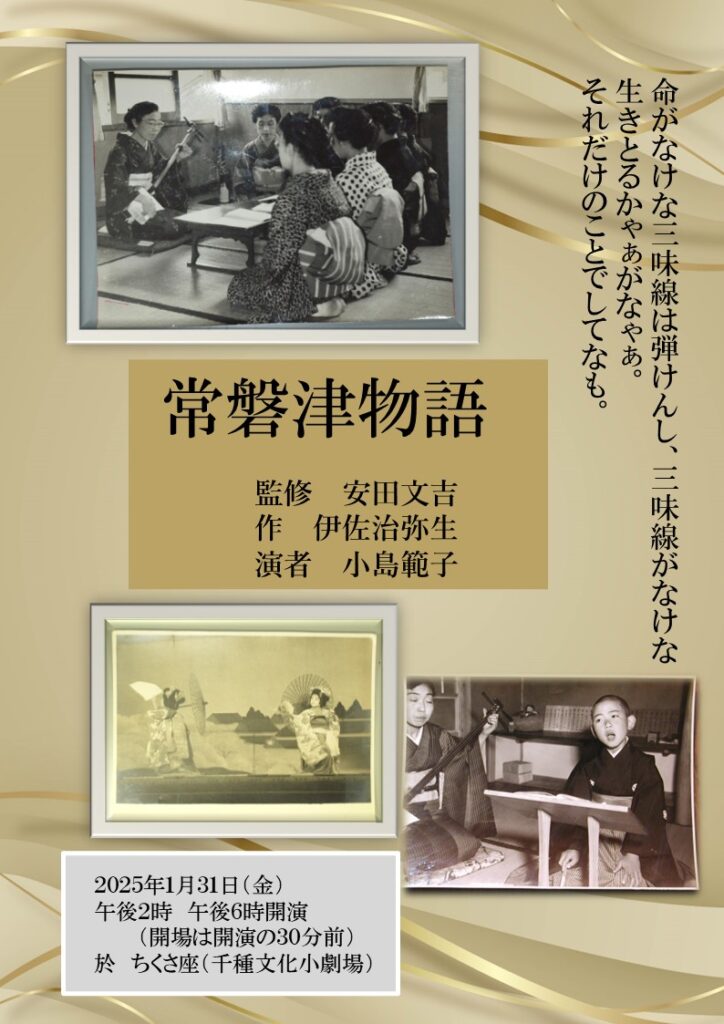

主人公は、明治に生まれ、常磐津三味線一筋に生きた常磐津文字登和さん。伊勢神宮、出雲大社と並び称される、熱田神宮のお膝元、旗屋町を舞台に、時空を超えた物語でおおくりします。

2025年1月31日(金) 14:00~/18:00~(開場は開演の30分前)

●監修:安田文吉

●脚本:伊佐治弥生

●演者:小島範子

●演出:大嶽隆司

●会場:千種文化小劇場「ちくさ座」

●料金:3,000円

*時間指定、自由席、未就学児不可となっております。

●ご予約、お問合せ:マネージメント・プロ 052-508-5095

●チケットご購入:名古屋市文化振興事業団チケットガイド 052-249-9387(平日9:00~17:00)

※市内の文化小劇場ほか名古屋市文化振興事業団が管理する文化施設窓口(土日祝も営業)でもお求めいただけます。ttps://www.bunka758.or.jp/event/ticket/

【作者より】

主人公、常磐津文字登和さんのご子息である安田文吉先生は、名古屋の歴史・文化の第一人者で、かつ人気者。「常磐津の師匠にするべく」育てられたのに、国文学者の道へ。

私はそんな先生が大好きで、周りを困らせるほど大好きで、どこが好きかというと、「人に対するおおらかさ」と「学術に対する厳しさ」が共存しているところ。見習わねばと思っています。

そんな先生を育ててくださったお母様、伯母様も大した人物。

息苦しい世の中に、懐かしいあたたかい空気感を作れたのではないかと思います。演者はドラマの方言指導の第一人者、小島範子さん。文字登和さんの演奏音源、幼い文吉先生の常磐津節音源、聴きどころもたくさんです。